广东碧桂园学校高中 杨跃参

教学内容:

广东教育出版社 物理必修2第四章第三节。

本节内容是高中物理的重要知识点。它是从力与空间的角度即从功和能变化的角度定量分析解决力学问题。首次将力、运动(物体的时空)、功、能量联系在一起,为培养学生综合分析问题打下基础。

课标要求:

通过实验,探究恒力做功与物体动能变化的关系,理解动能定理。

教学设计思想:

1、力求体现新课改积极倡导的教学形式。

“课堂是动态生成的”与传统的“预设成功”两者应该互相联系、互为作用,不可偏废。教师与学生力争在一个良性的、具有和谐关系的空间中相互讨论、进行思维碰撞。

2、在教学设计过程中体现新课标下的三维目标。

为了让学生能理解本节课的知识,在教法的设计上采用直观事例、实验演示和讨论等教学方法,力求老师在“权威、顾问、同伴” 的主导角色中更替。

关注学生学习过程,倡导合作与交流,使学生作为主体主动积极参与到一种竞争与合作的学习环境中来,在学法设计上采用猜想、实验探究设计、交流等活动相结合,以期能让学生锻炼思维能力、动手能力,培养交流的习惯;

在教学手段上,突破教材,力求创新。准备实验器材,供学生选择。充分运用多媒体辅助教学,提高课堂效率。

教学目标 1、知识与技能

①实验探究外力做功与物体动能变化的关系;

②掌握外力对物体所做的总功的计算,理解“代数和”的含义,认识动能定理;

2、过程与方法

①在学习的过程中,注重对学生科学探究能力的培养和对科学探究过程本质的领悟。培养学生观察能力,分析能力和概括能力;

②体会物理学的研究方法——猜想、提出问题、实验探索检验。

3、情感态度与价值观

①通过对实验探究学习,培养学生对科学的好奇心与求知欲,使之有敢于创新的意识,善于观察,敢于实践;

②通过讨论与交流等活动,培养学生与他人进行交流和严谨的科学态度。发扬与他人合作的精神,分享实验探究成功后的喜悦之情。

教学重点及难点:

重点是:实验探究外力做功与动能变化之间的关系。

难点是:探究实验的自行设计(自行设计实验目的、实验方法、器材选用、实验步骤、数据收集记录与处理、误差分析)。

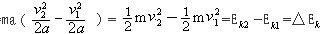

教学流程图:

教学过程

一、复习引入

师:回顾什么是动能?它与哪些因素有关?

生:物体由于运动而具有的能叫动能,它与物体的质量和物体的速度有关。

师:播放雪崩的多媒体视频(建立做功与动能的变化间的直觉关系,以激发学生探究的热情。)

生:(表情)

二、新课教学:

1、演示实验

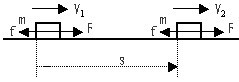

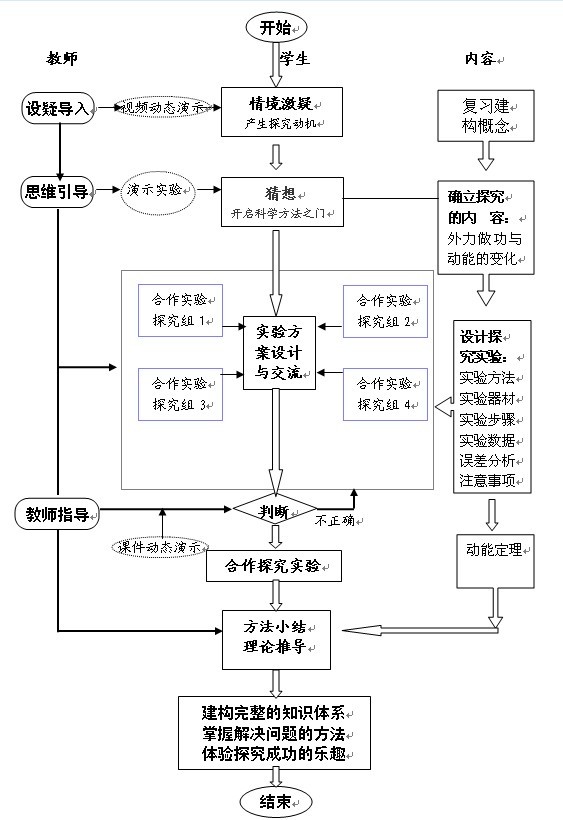

演示实验1 : 如下左图所示,一钩码m通过细线经定滑轮拉动放在水平气垫导轨上的滑块M做加速运动。

师:思考滑块M的合力是多少?滑块M在经两光电门位置1与位置2时速度哪个大?这一过程小车动能如何变化?

生:经观察,滑块M的合力即为细线对M的拉力。动能EK1K2,动能增大了。

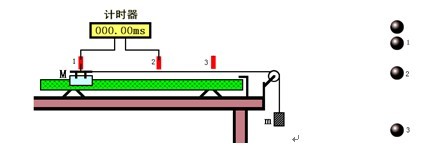

演示实验2 :如上右图所示,将一小球M从高处自由落下。

师:思考小球M的合力是多少?小球M在经位置1与位置2时速度哪个大?这一过程小球动能如何变化?

生:经观察,小球M的合力即为小球M的重力。动能EK1K2,动能增大了。

说明:以上两个实验反过来,还可说明减速情况。

2、猜想与探究

师:提出猜想,动能是增还是减、动能增减的大小与与哪些因素有关呢?(科学探究的猜想、假设环节)

生:动能是增还是减与合外力做正功还是做负功有关;

动能变化大小与拉力F、位移S有关、运行时间t、速度v、物体质量m等有关。

师:力学最核心的问题是力与运动的关系,即力与时间和空间的关系(引导学生对猜想进行浓缩,得出影响物体动能变化的大小主要与三个因素:力F、位移S、时间t有关。

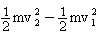

师:老师在此提出,我们在前人的研究基础上,猜想一下力在空间的积累F*S与物体的动能变化

又有什么样的关系。至于力在时间的积累F*t与物体的动能变化

又有什么样的关系,我们在课外再去讨论。

3、实验验证设计

师:实验目的:探究做功与物体动能改变的定量关系。即要通过实验来探究力在空间的积累F*S与物体的动能变化

又有什么样的关系。

实验时可供选择的器材:电火花打点计时器(电磁打点计时器、低压交流电源)、纸带、重锤、铁架台、钩码、夹子、刻度尺。请同学们根据已学过的知识,结合提供的实验器材,在小组讨论的基础上,写出实验方案。

讨论时注意思考下列问题:(时间8分左右)

(1)实验方法是什么?

(2)需要用到哪些实验器材?

(3)实验步骤应该如何安排?

(4)需要记录哪些实验数据?如何设计记录数据的表格?

(5)打算如何处理实验数据?

(6)有哪些因素可能影响实验结果?在实验中,打算如何控制这些因素?为了减小实验误差,在实验的过程中应该注意哪些问题?

4、实验设计交流(以下各步老师作必要的提示与启发,学生回答均为预设。)

师:现在我们来交流一下大家的实验方案,请第X组同学说说你们的实验方法设计。

生1:实验方法:利用物体由静止自由下落时,合外力(此处即为重力)做功W=mgh,动能的变化

,探究两者间的关系。

师:同学们是否想到了其他实验方法?

生2:……

师:根据上述实验方法,我们应选哪些实验器材?

生3:电火花打点计时器、纸带、重锤、铁架台、夹子、刻度尺。

师:根据上述实验方法,我们实验步骤是如何设计的?

生4:(1)把电火花打点计时器(或电磁打点计时器)安装在铁架台上。

(2)把纸带的一端在重锤上用夹子固定好,另一端穿过计时器的限位孔,用手竖直提起纸带使重锤停靠在电火计时器(或电磁打点计时器)附近。

(3)接通电源,松开纸带,让重锤自由下落。

(4)重复三次,挑选点迹清晰的纸带。

师:为了达到实验目的,我们如何测量合力F呢?如何利用点迹清晰的纸带来记录位移S呢?

生5:对力F的测定,可用天平测钩码的质量m,或用测力计测出钩码的重力mg。在忽略空气阻力时,钩码的重力就可看作小车所受的合力即F= mg。

生6:在点迹清晰的纸带上记下打第一个点的位置。并在纸带上任意选几个点,并标上1、2、3……,量出各点到O点的距离h1、h2、h3……即为位移S。(提示:0、1两点距离要相对大些。)

师:在挑选出的纸带上,我们如何利用点迹清晰的纸带来计算动能的变化呢?

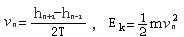

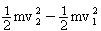

生7:

利用时间中点速度等于平均速度的方法,即公式

计算各点对应物体的动能,此动能即为从静止开始到该点的动能变化。

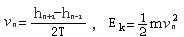

师:为达到实验目的,我们需比较重力做功W与物体动能变化EK的关系即可知两者的关系。本实验需测出物体的质量吗?

生8:由

知,不需知道m的质量。

师:根据述实验方法,误差产生及减小方法又如何?

生9:重物和纸带下落过程中受到打点计时器和空气的阻力,测量重锤下落的高度和计算瞬时速度时带来误差。竖直固定打点计时器,适当增加重锤的质量来减小误差,多次测量求h的平均值以减小误差。

注意事项:打点计时器要竖直夹稳,使两限位孔在同一竖直线上保持提起的纸带竖直,先接通电源再松开纸带测量下落高度时,应从起点量起,选取的计数点要离起始点远些,纸带不易过长。

师:根据上述讨论交流,同学已基本明确如何通过探究实验研究外力做功与动能变化的关系。请同学们设计实验数据记录表格并开始做实验。

5、合作实验探究

师:请按照本组的实验方案进行操作,收集数据,并对实验数据进行处理与分析。

在学生做实验的过程中,教师关注学生操作是否规范。各组学生收集数据是否严谨认真,是否能实事求是地分析收集到的数据。

生:合作实验探究。

提供参考表格:

|

物理量 |

速度v(m/s) |

动能Ek(J) |

下降距离h(m) |

重力做功W(j) |

比较W与Ek |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

6、实验结论

由多组同学的实验数据及处理结果可明显看出:在实验误差允许范围内, W=Ek

由此得出:合力对物体所做功等于物体动能的变化。

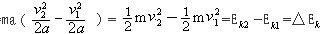

7、理论分析与论证

题目:假设物体原来就具有速度v1,且水平面存在摩擦力f,在外力F的作用下,经过一段位移S。速度达到v2,那么在此过程中外力做功与动能之间又存在什么关系呢?

外力F做功;w1=FS

摩擦力f做功:w2= -fS

外力做的总功为:

w总= FS-fS= maS=

外力做的总功等于物体动能的增量,这个结论叫动能定理。

三、本课小结

四、作业:完成实验报告。

又有什么样的关系。至于力在时间的积累F*t与物体的动能变化

又有什么样的关系。至于力在时间的积累F*t与物体的动能变化  又有什么样的关系,我们在课外再去讨论。

又有什么样的关系,我们在课外再去讨论。 又有什么样的关系。

又有什么样的关系。 ,探究两者间的关系。

,探究两者间的关系。 计算各点对应物体的动能,此动能即为从静止开始到该点的动能变化。

计算各点对应物体的动能,此动能即为从静止开始到该点的动能变化。 知,不需知道m的质量。

知,不需知道m的质量。