顺德区北滘镇莘村中学 肖水平

摘要: 本文以浓硫酸与蔗糖反应的实验设计,该实验是高中化学常见实验,操作简单,现象明显,比较容易成功。为了达到更好实验的效果,从试剂的用量,环境的污染,激发学生的兴趣和探诱学生的好奇心,以及学生探究实验的能力的培养方面考虑。本实验要达到较高的目标层次,还是有不少细节的地方可以改进,实验的现实意义远远不是停留在对浓硫酸的脱水性的验证。

关键词:浓硫酸、蔗糖、目标层次、细节、魔术效果、水槽、脱水性、实验设计的改进、疏松多孔的海绵状碳

在《化学1》第四单元《氨 硫酸 硝酸》中提到浓硫酸的腐蚀性给出了如下一副图片:

其实,这幅图片包含的内容较多:浓硫酸的三大特性:吸水性、脱水性(不等同腐蚀性)、强氧化性,以及实验的设计空间很大。完成这个实验并不难,得到现象也较明显。本文就该实验在一些实验细节上的设计进行比较,以达到不同的目标层次。

第一:在教材中根本没有提到水,但我们在通常加浓硫酸前,先用少量水湿润蔗糖,从而加水与不加水实验的效果不一样。

【对比实验】:

(1)如果不加水,观察到蔗糖由白变黄最后黑,变化速度并不快,而且往往是看不到疏松多孔的海绵状碳。此时实验只停留在浓硫酸脱水性的验证上。

(2)如果在加浓硫酸前,加少量的水湿润蔗糖,现象蔗糖由白变黄最后黑,变化速度可达到预期效果,同时还能观察到疏松多孔的海绵状碳。

第二:蔗糖,只要是蔗糖就行,不分实验室的分析纯蔗糖,还是食用的蔗糖(白糖)都行。但有粗细之分。实验的效果不一样。

【对比实验】:

(1)蔗糖颗粒较粗,现象的变化较慢。

(2)如果蔗糖颗粒较细(不妨可研磨成粉末),其他与以上相同,现象变化较快,也有利于疏松多孔的海绵状碳的形成。

第三:玻璃棒,在加入浓硫酸搅拌之后,玻璃棒是斜靠在烧杯上,还是正立在烧杯中央,最后的效果不一样。

【对比实验】:

(1)若玻璃棒是斜靠在烧杯上,不利于疏松多孔的海绵状碳的形成。

(2)若玻璃棒正立在烧杯中央,用手扶住或用其他物体持扶,有利于疏松多孔的海绵状碳的形成,还可以将它从烧杯中取出来进行观察和分析。

第四:浓硫酸、蔗糖量的多少也直接关系到实验的效果——能否膨胀起来。如果仅仅是体现出脱水性,蔗糖变黑就行,那还不如温故初中学过的能使木材变黑,在纸上写字。

【对比实验】:

(1)在100ml的烧杯中进行

对比实验 | 蔗糖(g) | 浓硫酸(ml) | 形成疏松多孔的海绵状 | 时间 |

a | 5 | 4 | 不能 | / |

b | 10 | 8 | 能,不明显 | 130s |

c | 15 | 10 | 能 | 75s |

d | 20 | 15 | 能 | 20s |

(2)在大试管(18×180规格)中进行。

向试管内加入约5克的蔗糖固体,再用胶头滴管往蔗糖中逐滴滴水;直至蔗糖被水润湿透彻。然后,往试管中倒入98%的浓硫酸约4毫升并用玻璃棒搅拌,试管内的蔗糖先从白色变为黄褐色再变为黑色。黑色物质的体积迅速膨胀,随即形成疏松多孔的海绵状碳。这样试剂的用量大大的减少,污染也减少,同时实验效果还好。

由此,蔗糖与波硫酸的反应能不能产生疏松多孔的海绵状碳,取决于蔗糖在脱水碳化反应中产生的热量够不够。

第五:污染问题,这是一个不可回避的问题。减少师生的身心健康受到影响,如何消除因污染给教学、课堂带来负面影响。

【对比实验】:

(1)如果不采取任何措施,无论是坐演示实验,还是分组实验,效果好的确可令学生兴奋和喜悦,但产生具有刺激性气味,又令学生摇头、摆手、“退避三舍”,整个教室或实验室乌烟瘴气。

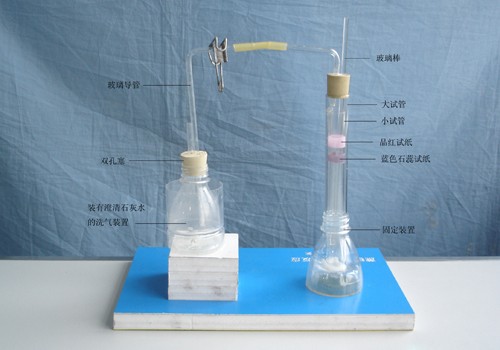

(2)设计实验能将产生的刺激性气体吸收,又能看到实验的现象。如图:

优点:SO2等气体可得到有效吸收,污染较少。

第六:对实验产生的气体检验,能否根据SO2的性质进行一些实验的设计。不仅能验证产物,同时还能对学生的实验探究能力是一个很好的培养。

【对比实验】:

(1)若不采取任何检验气体的措施,仅凭刺激性气味和化学方程式的分析推导得出有SO2,显得有些乏力。

(2)若设计简单而有效的实验,根据SO2的性质,漂白性:能使品红褪色或使鲜花漂白;酸性使石蕊试液变红;还原性能使酸性KmnO4溶液褪色。这样既验证了SO2的产生,又对SO2性质的巩固和实验的设计提出了要求,从而促进学生探究能力的提高。如图:

优点:减少了污染,环保;试剂的用量较少;检验SO2气体。

第七:实验中能否吊足学生的胃口,使实验有一丝的神秘感,课堂的氛围、教学的效果有较好的作用。

【实验设计方法】:(更适合演示实验)

【实验器材】:两支大小相同的大水槽,品红溶液、滤纸、NaOH溶液、棉花、玻璃棒(长约20ml)、大烧杯500ml、小烧杯100ml、试管夹、细铁丝、高锰酸钾溶液、石蕊试液、报纸一张。

【实验要领】:

(1)取约15ml蔗糖(颗粒较细的食用细砂糖)于小烧杯中,

(2)滴1ml的水湿润蔗糖(搅拌);

(3)取10ml浓硫酸加入蔗糖中,搅拌待变黄、变黑。

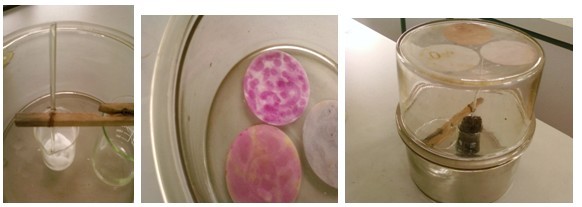

(4)放入一个装有烧杯(平放扎有铁丝的试管夹)的水槽中,使玻璃棒正立烧杯正中央,倚靠在试管夹的铁丝钩上。

(5)一水槽分别贴有:用品红润湿的滤纸、用酸性KMnO4溶液润湿的滤纸、用石蕊润湿的滤纸,盖在另一水槽上。

(6)在没有形成疏松多孔的海绵状碳前,盖上一张大报纸。

先分析完蔗糖变黑的原因,得出浓硫酸的脱水性。待水槽里的白雾慢慢退去,掀开报纸,打开水槽。观察各试纸的颜色变化,展示疏松多孔的海绵状碳,再进行分析:用品红润湿的滤纸红色;用酸性KMnO4溶液润湿的滤纸红色退去;用石蕊润湿的滤纸变红色。得出该实验体现了浓硫酸不仅有脱水性,同时也体现了强氧化性和吸水性。

总之,通过以上的实验改进进行对比,蔗糖与浓硫酸反应实验,达到以下几个目标层次:

1、蔗糖与浓硫酸反应:变黑,体现浓硫酸的脱水性。这也是最基础的要求,即第一目标层次,让学生必须了解浓硫酸这一性质。

2、蔗糖与浓硫酸反应:烧杯很烫;产生有刺激性气味的气体;能形成疏松多孔的海绵状碳,要考虑试剂的用量,实验仪器的选用;又体现浓硫酸的吸收性和强氧化性。这是第二目标层次,让学生能真正理解浓硫酸的特殊性来解释这一些现象。

3、蔗糖与浓硫酸反应:在以上第二个层次的基础上,能有效的减少气体对环境的污染,同时能设计实验能验证产物中有SO2。这是第三层次,培养学生的环保意识和探究实验设计的能力。

4、蔗糖与浓硫酸反应:在以上第三个层次的基础上,能增加实验的互动性、趣味性和神秘性。这是第四个层次,培养学生的人文情操,也正是情感价值的体现。

参考文献:

化学教育杂志社《化学教育》